もくじ

愛媛県松山市天山のイオンスタイル松山内に店舗を構える 「買取専門店 くらや 松山店」 では、骨董品から美術品、茶道具、陶磁器、絵画、さらにはブランド品まで幅広くお取り扱いしております。日々さまざまなお品と出会う中で感じるのは、単なる物の価値にとどまらず、そこに込められた歴史や文化、作り手の想いこそが「本当の価値」を形づくっているということです。

その中でも近年、国内外の市場で大きな注目を集めているのが 竹工芸 です。竹は日本人の生活と切り離せない素材でありながら、扱いが難しく、芸術作品として完成度の高いものを残すことは容易ではありません。そのため、一流工芸家による竹作品は希少性が高く、美術館やコレクターの間で高い評価を受けています。

なかでも「竹雲斎(ちくうんさい)」の名は、竹工芸の頂点ともいえる存在です。代々にわたり受け継がれてきた技術と精神は、単なる工芸の枠を超えて、日本美術の一つの系譜 を築き上げてきました。初代から四代に至るまで、それぞれが独自の美意識を持ち、伝統を守りながらも革新を取り入れ、竹工芸を「用の美」から「芸術作品」へ、そして「現代アート」へと昇華させてきたのです。

当店でも、これまでに竹雲斎作品のご相談をいただく機会があり、そのたびに竹工芸の奥深さと市場での人気を実感しています。「竹の籠や花入がこれほど評価されるとは思わなかった」と驚かれるお客様も多く、まさに隠れた名品といえるでしょう。

本記事では、竹雲斎という存在に焦点を当て、竹工芸の伝統や魅力、市場価値、そして愛媛県松山市での買取事例を交えながら、その真価をご紹介いたします。

日本において竹は、古来より生活と密接に関わってきた素材です。しなやかで強靭、かつ加工がしやすいという特性から、箸やざる、籠といった日用品のみならず、楽器や武具、建築資材にまで幅広く活用されてきました。その中でも特に美意識と結びついたのが 茶道具としての竹工芸 です。

千利休の時代より、茶の湯では「侘び寂び」を象徴する素材として竹が尊ばれてきました。花入や柄杓、茶杓といった道具類は、竹の自然な節や肌理を活かして作られ、質素ながらも深い美を宿します。江戸時代には武士や豪商の間で茶道が広まり、それに伴って 竹製の花籠や炭籠 の需要が急増。茶室という小宇宙の中で竹のしなやかな曲線は、掛け軸や陶磁器と調和し、空間に清涼感をもたらしました。

明治時代に入ると、西洋から「美術工芸」という概念が持ち込まれ、竹工芸は単なる日用品の域を超えて「芸術」として再評価されるようになります。海外の万国博覧会で日本の竹細工が紹介されると、その緻密な技術と独特の美意識は欧米人の目を惹き、高い評価を受けました。これを契機に、竹工芸家たちは「実用」と「芸術性」を両立させる新たな表現を模索し、現代につながる竹芸術の礎を築いていったのです。

さらに、日本各地には地域ごとの特色を持った竹細工が存在します。大分県の「別府竹細工」、京都の「京竹工芸」、新潟の「佐渡竹細工」など、土地ごとの文化と結びついた多様な竹工芸が育まれてきました。こうした土壌の中で、竹工芸は「民芸」としての役割を保ちつつ、「美術品」としての価値を高めていきました。

このように日本文化に根付いた竹工芸の流れの中で、近代以降に登場したのが竹雲斎の系譜です。初代竹雲斎は、茶の湯文化にふさわしい花籠や炭籠を制作し、その作品は「用の美」と「芸術性」を併せ持つものとして高く評価されました。以後、代を重ねるごとに、竹工芸は伝統を受け継ぎつつも革新を取り入れ、現代アートとして世界に通用する領域にまで拡張されていきます。

「竹雲斎」という名跡は、単なる一人の工芸家の名前ではなく、代々継承されてきた芸術家の系譜を示すものです。初代から四代に至るまで、それぞれが時代ごとの美意識や文化的背景を映し出し、竹工芸という枠を超えて日本美術史に足跡を残してきました。

初代は近代竹工芸を代表する存在であり、明治から昭和初期にかけて活躍しました。茶人や数寄者との交流が深く、主に 花籠や炭籠といった茶道具 を中心に制作。伝統的な編組技術を駆使しつつ、洗練された形と堅牢さを兼ね備えた作品を残しました。初代の作品は、竹工芸を「生活の道具」から「芸術品」へと昇華させた点で大きな功績があります。

二代は、父の技術を受け継ぎながら、より創造的で彫刻的な表現を模索しました。昭和から平成にかけて活動し、伝統的な茶道具だけでなく、 装飾性の高い大型作品や展示向けの作品 も数多く制作。海外展覧会への出品を積極的に行い、竹工芸を日本国外へ広める役割を担いました。

三代は二代の息子で、より国際的な評価を確立しました。アメリカやヨーロッパの美術館で作品が収蔵され、竹工芸を「現代工芸」として認識させる立役者となりました。三代の作品は、繊細な編組の美しさに加え、 抽象的な造形や大胆な空間表現 が特徴で、近代工芸から現代アートへの橋渡し的存在といえます。

現在も精力的に活動する四代は、現代アートの領域で竹を扱う代表的な作家です。従来の花籠や茶道具の枠を超え、 インスタレーション作品や大規模彫刻 に取り組んでおり、ニューヨークのメトロポリタン美術館やシカゴ美術館など、世界の名だたる美術館で展示・収蔵されています。竹を「伝統素材」ではなく「現代表現のメディア」として扱い、アート市場における評価を飛躍的に高めています。

竹雲斎の作品は、単なる工芸品を超えて「竹という素材の芸術的可能性」を極限まで引き出した点に最大の特徴があります。代ごとの系譜や竹工芸史との関わりを踏まえつつも、実際に手に取ったり、展示空間で鑑賞したときに感じられる「竹雲斎ならではの表情」は別格です。

竹雲斎作品に共通するのは、立体造形としての完成度 です。花籠ひとつをとっても、単に花を入れる器以上の存在感を持ち、置かれる空間全体を引き締めます。特に二代以降は、曲線やねじりを駆使し、籠自体がまるで彫刻のような印象を与えるのが特徴です。

作品に用いられる竹は、年数を経た良質な真竹や淡竹(はちく)など、工芸に適した素材のみが選ばれます。竹は収穫後に油抜きや天日干しを経て、数年単位で寝かせてから使用されることもあり、素材選びから完成までに長い時間が費やされる のも大きな特徴です。これにより、経年変化によって艶が増し、より深みのある表情を見せます。

竹雲斎作品は、花を活ければ生け花の背景を引き立て、炭を入れれば茶室の気品を演出します。つまり、実用品としての機能を備えながら、同時に芸術作品として鑑賞に耐える造形を持つのです。茶道具としての役割を果たしつつ、展示作品として美術館に収められることが多いのも、この二面性が評価されているからです。

竹雲斎の作品は、国内の茶道界のみならず、海外美術館にも多く収蔵されています。例えば、ボストン美術館、メトロポリタン美術館、シカゴ美術館など、西洋の近代美術館に竹細工が並ぶ のは極めて特異な現象です。彼らの目に映ったのは、緻密な技術だけでなく、竹という自然素材から生まれる有機的なリズムと、東洋的な「間(ま)」の美意識だったといえるでしょう。

竹雲斎の作品を目にしたとき、多くの人が感じるのは「静かに呼吸しているような存在感」です。竹が持つ自然のしなやかさをそのまま活かしつつ、編み目や曲線にリズムがあり、作品自体がまるで生き物のように見えるのです。この“呼吸感”こそが、数ある竹工芸作品の中でも竹雲斎を特別な存在にしている要素といえます。

竹雲斎の作品は、近年ますます需要が高まっています。国内では茶道具としての評価、国外では現代アートとしての人気が高まり、美術館収蔵やオークションでの取引価格も上昇傾向です。

・茶籠・花籠 … 数十万円~数百万円

・現代的な大型作品 … 数百万円~数千万円

・展覧会出品作・美術館収蔵クラス … 数千万円規模で取引されることも

特に「展覧会歴」「箱書き」「保存状態」が重要な評価ポイントとなります。

竹雲斎の作品には、代々の銘「竹雲斎」や落款が存在します。しかし、竹工芸は繊細な素材ゆえに修復や改造も多く、真贋の見極めが難しいジャンルでもあります。

・銘や落款の確認

・共箱・書付の有無

・編み目の緻密さ・仕上げの丁寧さ

・時代による作風の違い

専門的な鑑定を行うことで、正確な価値を導き出すことが可能です。

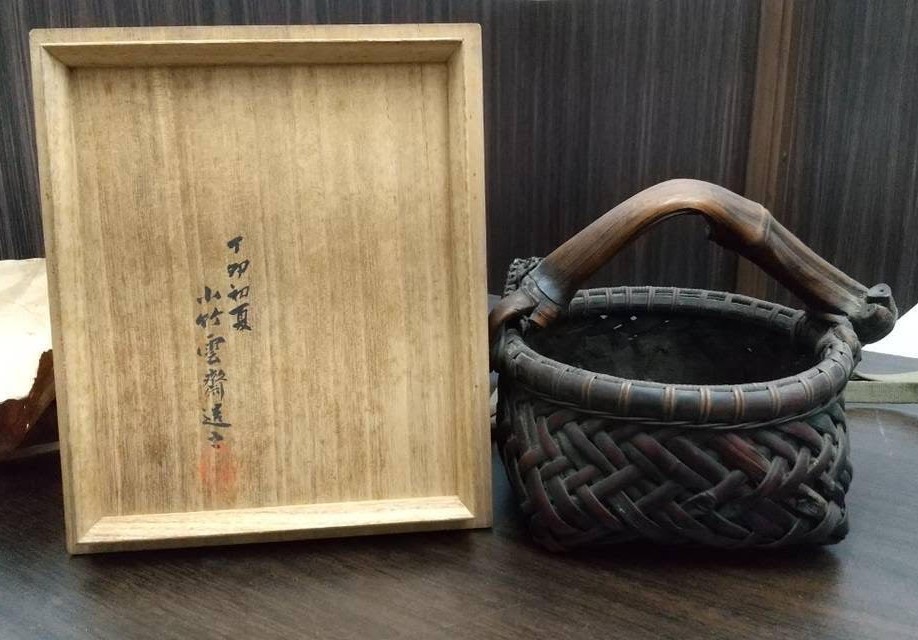

ある日、松山市内にお住まいのお客様から「蔵の整理をしていたら、古い竹籠が出てきたので見てほしい」とご依頼をいただきました。お伺いすると、丁寧に保管されていた桐箱とともに、落ち着いた黒褐色の風合いを持つ花籠が目に入りました。

共箱には「竹雲斎作」の墨書があり、さらに作品本体の竹部分には細かく銘が刻まれていました。こうした 銘と共箱が揃っていることは、竹工芸作品の真贋や価値を判断する上で極めて重要 です。実際に拝見した花籠は、編み目の緻密さ、持ち手の自然な曲線、全体のバランスに優れ、まさに竹雲斎の作風をよく表していました。

お客様は長年ご実家の蔵にしまい込まれていたため、「まさかこれが価値のあるものとは思わなかった」と驚かれていました。竹工芸は陶磁器や絵画に比べると知名度が低く見過ごされがちですが、保存状態が良く、共箱や銘が残っていれば、美術的価値は非常に高い分野です。

査定の結果、国内の茶道具市場はもちろん、海外のコレクター需要も考慮し、高額査定をご提示させていただきました。お客様からは「祖父が大切にしていたものを、きちんと評価していただけて嬉しい」とお喜びいただけました。

「買取専門店 くらや 松山店」では、竹雲斎の作品をはじめ、竹工芸や茶道具などの出張買取も承っております。竹工芸は非常に繊細で、持ち運びや保存に注意が必要なため、現地での査定をご希望されるお客様が多くいらっしゃいます。

・蔵やご実家の整理に便利

長年眠っていた花籠や炭籠、共箱入りの茶道具が見つかることは珍しくありません。その場で鑑定・査定ができるため、移動の手間もなく安心です。

・壊れやすい工芸品に配慮

竹は軽やかで美しい素材ですが、編み目の緩みや持ち手の破損が起こりやすいため、現場での査定が最適です。

・点数が多い整理にも対応

花籠や掛花入、炭籠などがまとまって出てきた場合でも、まとめて丁寧に拝見いたします。

当店では竹雲斎の作品に限らず、他の著名な竹工芸家による作品も積極的にお買取りしています。

・鈴木玩々斎(すずき がんがんさい)

近代竹工芸を代表する巨匠の一人。花籠を中心に、精緻な編組技術で知られます。

・植松竹邑(うえまつ ちくゆう)

茶道具に優れ、茶人に好まれる端正な花籠を多く制作。伝統的な美意識を反映した作品が特徴です。

・前田竹房斎(まえだ ちくぼうさい)

日本工芸会正会員としても活躍。竹芸術を「用の美」から「観賞美」へと引き上げた功績があります。

こうした作家たちの作品も、国内外で高く評価されており、美術館収蔵や茶道具市場での人気が高まっています。

松山市を拠点に、今治市・新居浜市・西条市・伊予市・東温市など愛媛県全域で出張査定を行っております。蔵整理やご実家の片付けの際に出てきた竹工芸品がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

竹雲斎の作品は、日本の伝統工芸の粋を示すだけでなく、現代美術としても世界で高く評価されています。その価値は今後さらに高まる可能性があり、適切なタイミングでの査定・売却が重要です。

愛媛県松山市の「買取専門店 くらや 松山店」では、竹雲斎の花籠・炭籠・茶道具から現代的なアート作品まで幅広く買取しております。

・専門知識を持つ鑑定士による丁寧な査定

・店頭・出張いずれも柔軟に対応

・国内外の市場ニーズを踏まえた適正価格

大切なお品を次世代へつなぐお手伝いを、ぜひ当店にお任せください。

【店舗情報】

買取専門店 くらや 松山店

所在地:愛媛県松山市天山1丁目13-5 イオンスタイル松山3階

営業時間:10:00~19:00(年中無休)

お問い合わせ:089-950-4334

駐車場 : あり/無料 1,140台

出張査定・相談無料|予約不要|初めての方も安心