札幌市中央区にある「買取専門店 くらや 札幌南店」では、出張買取や遺品整理、生前整理でよく骨董品を買い取らせていただくことが多いのですが、その中のひとつ【茶道具】についてのお話です。

ご存じの通り茶道具は茶道を楽しむために使用される道具や器具のことです。茶道は日本の伝統的な文化であり、茶道具は茶道をする上で必要な道具です。

茶道具の中には、歴史的で芸術的な価値があるものがあり、それらは骨董品として取り扱われております。これらの茶道具は、製作者や時代によって異なる技術や美意識が反映されており、幅広い層から注目を集めております。

まず日本にお茶が広まったのは、諸説ありますが鎌倉時代(1185年~1333年)に栄西という僧が中国から持ち帰った茶を九州脊振山に植え、茶の栽培が普及すると茶を飲む習慣も広まったとされています。

茶の歴史と茶道具の歴史は同じ頃から始まります。

室町時代(1336年~1573年)には茶道の基礎が築かれ、室町幕府の3代将軍 足利義満やその茶道の師匠とされる千宗室(せん そうしつ)が茶道を推奨しました。二人の功績は、日本の茶道文化の発展に大きく貢献されました。

戦国時代(1467年~1615年)には茶道はより発展し千利休(せんのりきゅう)が登場します。千利休はわび茶(茶道の様式のひとつ)の完成者とされ、茶聖ともいわれています。千利休が祖となる三千家(表千家、裏千家、武者小路千家)は茶道・茶道具の世界では有名で広く知られており現代においても続いています。

安土桃山時代(1568年~1600年)には茶道具の多様化が進み、今までにないデザインの茶碗や茶筅・茶杓などが登場し、千利休は茶道具においても芸術性を追求しました。

江戸時代(1600年~1868年)に入り、茶道は庶民にも広がり茶道具もより身近なものになり、茶碗や茶杓、茶筅など多くの人々の手に渡るようになりました。

明治時代(1868年~1912年)以降も茶道は伝統を継承し続けながら、新しいデザインなども取り入れつつ現在まで伝統芸術として愛されています。

茶道具は使用用途により細かく分類されており、それぞれ形状・材質・デザインなど異なり、時代ごとに独自の歴史があります。茶碗一つとってもデザインや材質が変わり歴史があるのが分かります。

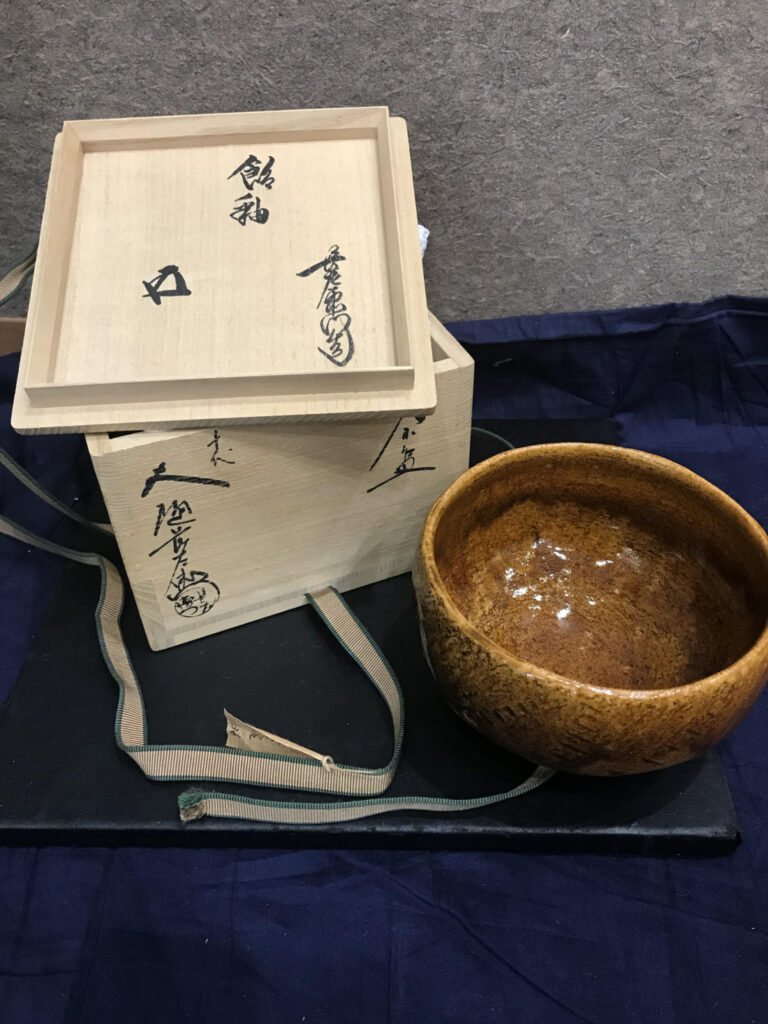

〈茶碗〉

茶を点(た)て飲むための器です。装飾やデザイン・彫刻・形状などは製作者や時代により変わり、歴史を感じる人気の品です。

〈茶筅(ちゃせん)〉

抹茶を混ぜ、泡立てるための道具です。流派により茶筅の振り方が変わります。デザインや彫刻など美しいものが多いです。

〈茶杓(ちゃしゃく)〉

茶葉を取るための道具です。竹や木で作られるものが多く茶葉の量を計るためにも使用されます。茶杓は茶会のたびに作られていましたが、千利休が作ってからは茶杓を専門的に作成する茶杓師が現れました。

〈茶入(ちゃいれ)〉

茶葉を保存するための容器です。千利休は茶入の形状やデザインに独自のスタイルのものを作り「利休型」と呼ばれる茶入れを定着させました。江戸時代以降は様々な形状や素材のものが増え、デザインも工夫されたものが増えていきました。

〈棗(なつめ)〉

こちらも茶葉を保存するものですが、茶入は濃い抹茶を入れ、棗は薄い抹茶を入れる容器と分けられています。無地黒塗のシンプルなものが多かったのですが、時代とともにお洒落なデザインのものが増えました。

〈風炉(ふろ)〉

炭と灰を入れて火をおこし、湯を沸かすための道具です。材質や形状も様々で流派によっても異なります。風炉は冷たい季節に温かさを提供し雰囲気作りに寄与する重要な茶道具です。

〈茶釜(ちゃがま)〉

お湯を沸かすための釜です。銅釜・鉄釜などがあり形状やデザインも様々です。季節や茶事により使い分けられたりします。

〈茶托(ちゃたく)〉

茶碗や急須を乗せる台座です。素材、形状も時代により異なります。置き方を美しく整えるもので芸術的なデザインのものもあります。

〈水指(みずさし)〉

茶釜に水を注ぎ足したり、茶碗や茶筅を洗う水を蓄えておく道具です。種類も様々で陶器・塗物・金属など豊富です。

〈柄杓(ひしゃく)〉

水を注ぐための器です。様々な形状があり、流派によって使用するものが変わります。茶道に於ける「鏡柄杓」という動作に用いられます。

〈建水(けんすい)〉

茶碗を清めたり温めたりするときに使った湯や水を捨てるために使うものです。「水こぼし」ともいわれ、デザインや材質、形状が様々でコレクターにも人気があります。

上記の茶道具は一部ですが、茶道具一つ一つに歴史があり、デザインや材質など希少なものも多いとされています。

茶道具の高価なものとはどのようなものでしょうか?

古い歴史のあるものはもちろん、名匠や人間国宝の陶芸品もとても価値があります。

〈井戸茶碗 銘喜左衛門〉

高麗茶碗で国宝指定されています。有名な戦国武将 加藤清正(1562年~1611年)がこの茶碗で毒を盛られたという言い伝えもあるそうです。

〈古伊万里茶碗〉

こちらは有田焼で生産された茶碗で、江戸時代初期のものが古伊万里と言われています。美しさや歴史的価値から人気があります。

〈千利休茶碗〉

有名な千利休が使用した茶碗や手掛けた茶碗です。千利休の芸術性や茶の湯(茶道)への深い思いが表れています。

〈長次郎茶碗〉

安土桃山時代の陶工で楽家の創始者です。千利休とともに茶の湯の創生に関わっており、初代の作品は重要文化財とされるものが多いです。

〈一休茶杓〉

茶道具を手掛ける陶芸家でもあった一休宗純(いっきゅうそうじゅん)の作品。一休宗純は有名なアニメの「一休さん」です。わび茶の創始者である村田珠光が一休さん(一休宗純)と出会い、禅を教わり、わび茶の作法の礎が出来たとされています。

等々、歴史的、芸術的に評価されている茶道具は数多くあります。

日本以外にも茶道具は数多くあり、中国・韓国・台湾などのアジア圏以外でも西洋のティーカップやティーポットも茶道具にあたります。お茶は中国より伝わっているとされており、中国の茶道具もとても人気があります。

中国の茶道具も茶の歴史とともに発展してきました。

茶の起源は。紀元前2700年頃に神農氏が偶然に茶を発見されたとされており。その後、薬や薬草、飲料として広まったとされています。

唐時代(618年~907年)は茶が高級品とされ、庶民など身分が低いものは茶を飲むことが出来ませんでした。位が高い貴族階級への献上品などとされていました。

宋時代(960年~1279年)には茶は少しずつ普及してきましたがまだ一般庶民まで飲めるようにはなっていません。この頃から茶を楽しむための茶道具が変わってきました。素材やデザイン・彫刻などこだわりの茶道具が増え、茶事や茶会芸(茶の湯)が盛んに行われました。

明時代(1368年~1644年)には一般大衆の文化にも茶が広がりました。茶の湯の作法が整備され、茶室や茶室建築も発展しました。鉄製や銀製の茶道具から陶製のものも作られるようになりました。

清時代(1644年~1912年)に入ると茶道が更に盛んになり、中国の陶磁器や工芸品の歴史の中でも特有のスタイルや特徴を持つものが増えました。清朝によって統治された時期で芸術や工芸が繁栄した時期でもあります。清時代には茶道や茶道具はほぼ完成されており現在に至ります。

中国の骨董茶道具は、茶文化や伝統的な工芸方法、深い歴史や芸術性によりアンティーク市場やコレクターには根強い人気があります。

〈曜変天目茶碗〉

世界で三碗のみ。南栄時代に作られた黒釉茶碗です。曜変天目茶碗の内側には、瑠璃色の波紋が浮かび上がり「星紋」と呼ばれる星を連想させる紋様はとても美しい光彩を放っております。三碗のすべてが日本にあり、三碗ともすべてが国宝にされています。

〈紫砂茶壷〉

江蘇省にある宜興(ぎこう)で産出される紫砂土を使用して作られています。この土は特有の吸湿性と通気性があり、茶葉の香りや風味を引き立てるとされています。独自の性質やデザインから人気を博しており現在も制作されております。

〈青花磁器(染付)茶器〉

白色の胎土で成形した素地の上に酸化コバルトを主とした青(藍)の絵付けをし、その上に透明釉をかけて高温焼成した陶磁器です。青花磁器の歴史は古く唐時代まで遡りますので歴史的なものも多数あります。デザイン的にも人気があり現代においても生産されています。

茶道具について調べると歴史的な背景が表れてきます。遠い昔より現代まで伝わってきた茶道、そしてその茶道具はとても大事に扱われてきたのも分かります。

とても奥の深い茶道と茶道具。先人たちの茶にかける思いと茶道具を造った名匠たちの思いが現代にも伝わっているのがとても感慨深いですね。

ちなみに「茶道」の読み方ですが、流派により読み方は変わりますが、一般的には「さどう」、「ちゃどう」どちらも正しいとされています。茶道具は「ちゃどうぐ」と一般的に言われています。

そんな茶道具ですが、当店は歴史や作者、出来栄え、保存状態などあらゆる点から査定を行い高価買取をさせていただいております!

他店では買取出来ない場合でも、当店はしっかりと査定し出来る限り値段を付けて買取出来るようにしております。

お手物にある茶道具を当店がしっかりと査定させていただき、お客様の満足いく値段を付けさせていただいます。

是非一度当店までご連絡くださいませ!